「ZEST SCHEDULE」は、2024年3月に大幅リニューアルを行いました。

より使いやすく、より快適にご利用いただくために、日々のアップデートはもちろんのこと、

定期的にユーザーの皆様がどのようにサービスを利用されているのか、使用感や不満点はないかなどを確認しています。

そこで活用しているのが、監視・分析サービスの「Datadog」です。

Datadogはサーバー監視サービスとして有名だと思いますが、ユーザー行動を分析する機能も有しています。

今回は、私が確認しているポイントをご紹介したいと思います。

ユーザーの不満を可視化する「フラストレーションシグナル」

私が「ZEST SCHEDULE」の分析で最も注目しているのが、「フラストレーションシグナル」です。

これは、ユーザーがサービスに対して不満を感じている可能性を示すものです。

Datadogでは、以下の3つのパターンを数値化しています。

- レイジクリック: 1秒間に同じ箇所を3回以上クリックする

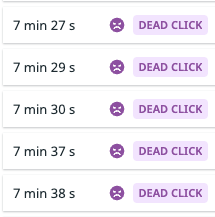

- デッドクリック: クリックしても何も起こらない場所をクリックする

- エラークリック: 操作中にエラーが発生する直前にクリックする

これらのシグナルは、ユーザーがサービスを使いづらいと感じている箇所を特定する上で、非常に重要な手がかりとなります。

例えば、「レイジクリック」は、ボタンが見つからない、反応しないなど、

UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)に問題がある可能性を示唆します。

「デッドクリック」は、ユーザーの意図と異なる挙動を示しているため、操作性に課題があると考えられます。

効率的な分析のための絞り込み

Datadogで取得できるデータは膨大です。そのため、効率的に分析を行うために、以下の2つの条件でデータを絞り込んでいます。

- フラストレーションカウントが10以上

- 動画でキャプチャされている

「フラストレーションカウント」とは、一定時間内に発生したフラストレーションシグナルの回数です。

10回以上という数値は、ある程度まとまった数のシグナルが発生している箇所に絞り込むための一つの目安です。

もちろん、この基準は今後状況に合わせて調整していく可能性があります。

そして、動画でキャプチャされていることは、分析において絶対に外せない条件です。

なぜなら、フラストレーションシグナルが示す具体的な状況を動画で確認することで、初めて問題の本質が見えてくるからです。

動画確認で真因に迫る

例えば、フラストレーションシグナルが50カウントあるとします。

実際に動画を確認すると、シグナルが複数連続しているものと、そうでないものがあるのですが、

まずは、キャプチャされた動画の中で、以下のように連続してクリックされているものを探し確認します。

このようにフラストレーションシグナルが連続しているところに、問題がある場合が多いためです。

フラストレーションシグナルとして上がってきたものを動画で確認すると、要注意なクリックは一目瞭然です。

動画を見ているだけで、ユーザーのイライラが伝わってくるものがほとんどです。

一方、問題のないクリックもあります。

例えば、考え事をしながらクリックしているようなケースです。

このようなクリックは、だいたい一定の時間間隔で同じ場所をクリックしています。

つまり、クリックの数だけでは、ユーザーが本当に困っているのかどうかを判断することは難しいのです。

動画で確認することで、初めてユーザーの状況や心理状態を把握し、適切な対応策を検討することができます。

発見した課題への対応

改善が必要なフラストレーションシグナルを発見した場合は、そのシグナルの内容によって対応を分けています。

- バグや不具合: FIX案件としてチケットを作成し、プロダクトマネージャーと開発メンバーに連携して修正

- ユーザーの想定と異なる挙動: CS担当者にも共有し、同様のケースがないか、ユーザーからの要望として上がってきていないかなどを確認。対応優先度を検討

- 学習が必要な挙動: CS担当者と連携し、ユーザーへの使い方周知を徹底

まとめ

Datadogを活用したフラストレーションシグナルの分析は、ユーザー体験を向上させる上で非常に有効な手段です。

定期的な分析と改善活動を通じて、「ZEST SCHEDULE」をさらに使いやすいサービスへと成長させていきたいと考えています。

今後も、ユーザーの皆様からのフィードバックを参考にしながら、より良いサービスを提供できるよう努めてまいります。